【派遣歴30年の体験談】3年ルール後に選ぶ?無期雇用派遣のメリット・デメリット

派遣社員として長く一つの派遣先で働いていると、気になってくるのが「3年ルール」。

「無期雇用派遣に切り替えませんか?」という打診を受けることもあります。

・無期雇用って“やめとけ”って聞くけど、実際どうなの?

・普通の派遣と何が違うの?

・メリットとデメリットを知ってから判断したい。

・実際に転換した人の体験談も聞きたい。

そんな疑問を持っている方に向けて、今回は派遣歴30年の私が、「無期雇用派遣」と「3年ルール」の関係や、体験談を交えて本音をお伝えします。

もうすぐ3年…どうしようかなって悩んでいる方に、少しでも参考になったら嬉しいです😊

「派遣社員の無期雇用転換」と「3年ルール」とは

派遣社員として働いていると、耳にすることが増える「無期雇用派遣」や「3年ルール」。

でも、制度が複雑で「結局どういうこと?」と感じる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、無期雇用派遣とは何か、そして「3年ルール」との関係について、わかりやすく整理していきます。

無期雇用派遣とは?

無期雇用派遣とは、派遣会社と期間の定めのない雇用契約を結び、継続的に派遣先で働く制度です。

登録型派遣(有期雇用)と違い、契約が終了しても派遣会社との雇用は続くため、収入が途切れにくいのが特徴です。

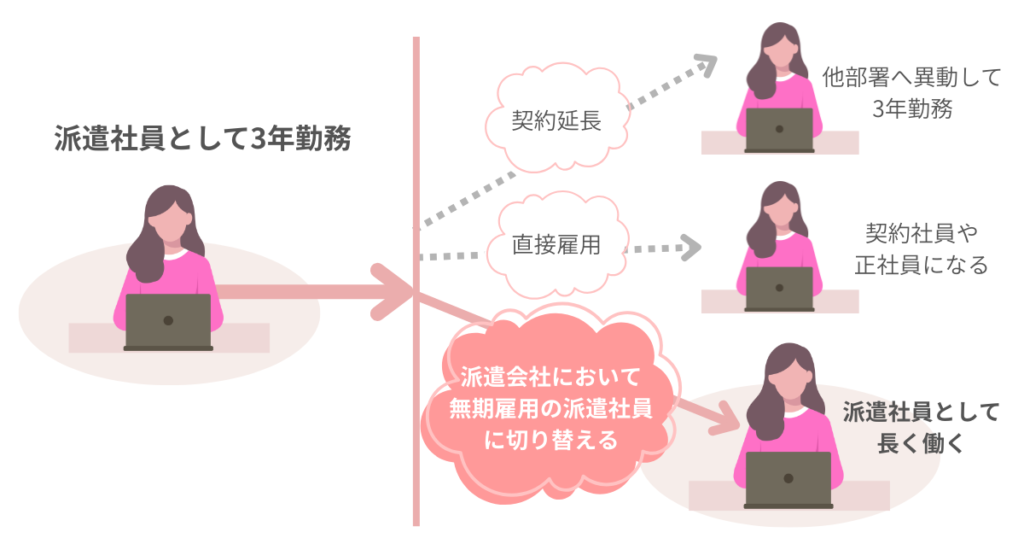

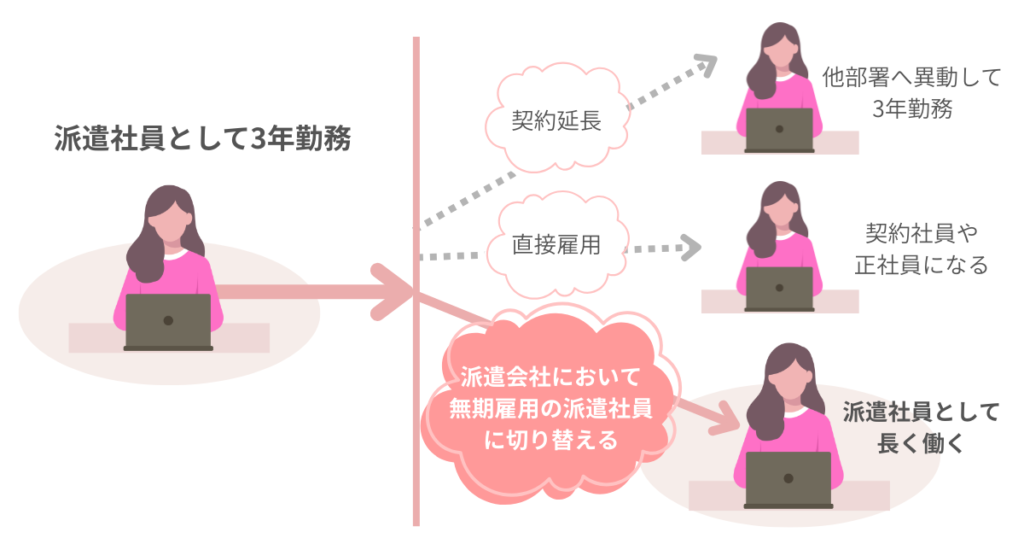

この制度が注目される背景には、派遣社員なら誰もが関わる「3年ルール」があります。

労働者派遣法における「3年ルール」とは?

- 内容:同じ派遣先・同じ部署で働ける期間は、原則3年まで

- 目的:派遣社員の雇用安定を守り、派遣の長期固定化を防ぐため

つまり、有期雇用のままでは、どんなに評価されていても3年で契約終了となるのが基本です。

ただし、例外もあります。

無期雇用派遣に転換した場合は「3年ルール」の対象外となり、同じ職場で働き続けることが可能になります。

3年ルールが適用されないケース

以下の条件に当てはまる場合、「3年ルール」の制限を受けずに働き続けることができます:

| 適用除外のケース | 内容 |

|---|---|

| 無期雇用派遣の場合 | 派遣会社と無期雇用契約を結んでいれば、期間制限なく同じ職場で勤務可能。 |

| 60歳以上の場合 | 派遣開始時点で60歳以上なら、3年ルールの対象外。 |

| 有期プロジェクトに従事 | プロジェクトの期間が明確な場合、終了まで勤務可能(業務転換・増員など)。 |

| 勤務日数が限定されている業務 | 月10日以下、かつ通常の労働者の半分以下の勤務日数なら対象外(棚卸・イベントなど)。 |

| 産休・育休・介護休業の代替業務 | 休業中の社員の代替として働く場合、休業期間中は対象外。 |

3年ルールと5年ルールの違い

これらは混同されがちですが、目的と対象が異なります。

| 項目 | 3年ルール | 5年ルール |

|---|---|---|

| 根拠法 | 労働者派遣法 | 労働契約法 |

| 内容 | 同じ派遣先の同じ部署で、有期雇用の派遣社員が働ける期間は原則3年まで。 | 同じ会社(雇用主)と有期契約を5年超更新した場合、無期雇用に転換できる権利が発生。 |

| 対象者 | 有期雇用契約を結んでいる派遣社員のみ。 | 契約社員、パート、アルバイトなど、すべての有期雇用労働者 |

無期雇用派遣のメリット・デメリット

無期雇用派遣は、安定した働き方を求める人にとって魅力的な制度ですが、自由度や選択肢が狭まる面もあります。

ここでは、実際に転換を検討する際に知っておきたいメリットとデメリットを整理しておきます。

無期雇用派遣のメリット

- 雇用の安定

派遣先との契約が終了しても、派遣会社との雇用が継続されるため、待機中も収入が途切れにくい。 - 同じ職場で長く働ける

「3年ルール」の制限を受けず、気に入った職場で腰を据えて働き続けることができる。 - キャリア形成の支援

派遣会社によっては、正社員と同様の研修やキャリア支援が受けられる場合がある。 - 福利厚生の充実

賞与や退職金など、正社員に近い待遇が適用されるケースもある。

無期雇用派遣のデメリット

- 働き方の自由度が下がる

登録型派遣のように勤務時間や日数を自由に選びにくく、派遣会社の指示に従うのが基本となる。 - 希望外の仕事になる可能性

待機期間を避けるため、希望とは異なる案件を紹介されることもある。 - 転換のハードルがある

派遣会社によっては、面談や選考が必要で、誰でも自動的に転換できるわけではない。

無期雇用派遣が向いている人

無期雇用派遣は、安定した働き方を求める人にとって魅力的な制度ですが、すべての人に合うわけではありません。

ここでは、無期雇用派遣が特に向いているタイプの方を整理してみました。

- 契約更新の不安をなくし、安定した収入を確保したい人

→契約終了のたびに仕事を探すストレスを減らしたい方 - 同じ職場で長期的に働きたい人

→「3年ルール」に縛られず、気に入った職場で腰を据えて働きたい方 - 研修やキャリア支援を受けて、スキルアップに取り組みたい人

→派遣会社の制度を活用して、着実に成長したい方

私の体験談・本音

私が無期雇用派遣に転換したのは、居心地の良かった派遣先で3年を迎えたタイミングでした。

特に他の就業先を探す気もなく、「このまま働き続けたほうがいい」と判断し、そのまま無期雇用に切り替えることにしました。

「収入が下がる」「賞与が出る」といった話も耳にしていましたが、私の場合は時給も変わらず、賞与もなく、ほぼ同じ条件で働き続けることになりました。

手続きも、書類を少し提出する程度で済み、働き方自体はほとんど変化がなかった印象です。

契約終了後の流れと迷い

数年後、派遣先の事情で契約が終了。

そのとき、有期雇用に戻るかどうか迷いましたが、「せっかく無期雇用になったのだから、特権を活かしてみよう」と思い、そのまま無期雇用のまま次の職場を探すことにしました。

無期雇用になると、別の担当者がつき、希望もある程度は聞いてもらえました。

ただ、最終的にはその担当者が紹介する職場見学に行き、そこで就業するという流れになります。

待機期間と収入の安心感

次の職場が決まるまでに2〜3週間ほどの空白期間がありましたが、その間も以前の給与の約6割を受け取ることができました。

この点は、無期雇用ならではの安心感があり、ありがたかったです。

就業先のミスマッチとその後

紹介された職場は、私が以前から苦手意識を持っていた業種でした。

無期雇用では、こちらから断ることができないため、不安を抱えながら就業することに。

結果的に、雰囲気や仕事量がどうしても合わず、他社の派遣会社でお仕事探しを開始。

その職場は、数か月で退職することになりました。

この経験から感じたこと

長く派遣社員として働いてきた私にとって、「就業先を選べない」というのは大きなデメリットでした。

今の職場で長く働きたい場合は、無期雇用への転換は有効。

一方で、契約終了後も自分で職場を選びたい場合は、有期雇用に戻る方が合っているかもしれません。

無職期間にも収入があるのはメリットですが、派遣会社も早く次を見つけようとするため、ブランクが空きにくい傾向があります。

私は、有期雇用で複数の派遣会社から求人を選べる方が、失敗が少ないように感じました。

無期雇用の安定感も捨てがたいので、その辺は慎重に検討してみてくださいね🍀

まとめ

無期雇用派遣は、契約更新の不安を減らし、待機期間にも収入が得られるなど、安定した働き方を求める人には魅力的な制度です。

一方で、就業先を自分で選べないことや、希望外の業種に配属される可能性があるなど、自由度が下がる面もあります。

私自身の経験からも、「今の職場で長く働きたい」場合には無期雇用への転換は有効でした。

ただし、契約終了後も自分で職場を選びたい方にとっては、有期雇用のほうが柔軟で納得感のある働き方ができるかもしれません。

制度の違いやメリット・デメリットを知ったうえで、

「今の自分にとって何が優先か」を軸に選ぶことが、後悔しない働き方につながるはずです。

“今の自分に合う選択”を見つけてくださいね🍀

※当ブログの内容は、管理人の実体験と主観に基づいたものです。できる限り正確な情報を心がけていますが、最終的なご判断はご自身でお願いいたします。